COLUMN DXコラム

申請書の電子化で実現するコスト削減と業務効率化

#DX #コスト削減 #業務効率化 #申請書

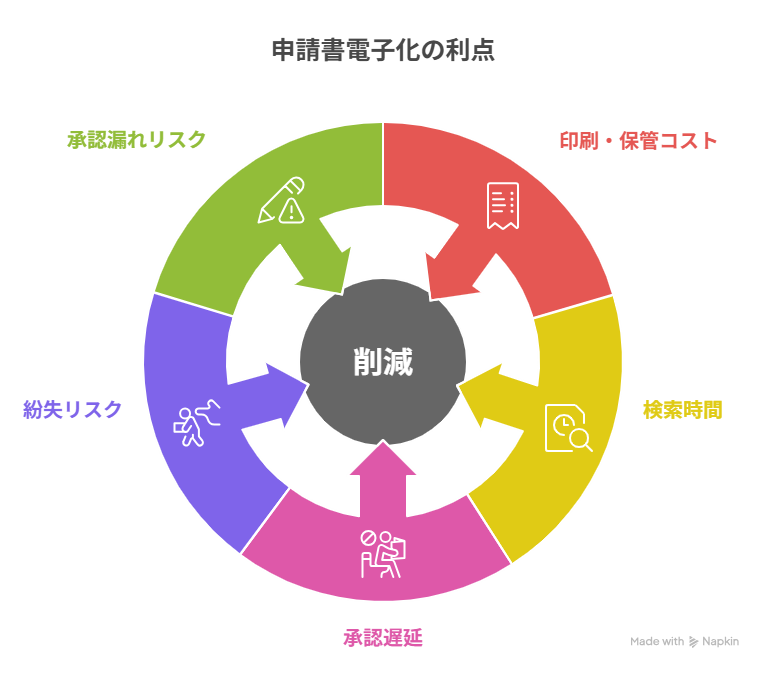

社内での申請業務は、日常的に行われる重要なプロセスです。経費精算や稟議書、休暇申請など、あらゆる場面で申請書がやり取りされています。しかし、いまだ紙やExcelによる申請が中心の企業も多く、その結果「承認に時間がかかる」「どこに書類があるか分からない」「印刷や保管コストが積み重なる」といった問題が絶えません。

特に、紙での運用は目に見える印刷費・保管費だけでなく、承認待ちによる意思決定の遅延や、書類検索に費やされる時間といった“隠れたコスト”を生み出しています。こうした非効率な状態は、テレワークやリモートワークが普及する現代の働き方にそぐわないものです。

そこで注目されているのが「申請書の電子化」です。本記事では、紙やExcel運用に潜むコスト構造を明らかにしつつ、電子化がもたらすコスト削減効果と業務効率化について具体的に解説します。さらに、電子化のデメリットや導入時の注意点、実際の成功事例までを網羅し、今日から業務改善に活かせる知見をお届けします。

目次

1.紙の申請書に潜む課題

1-1.承認に時間がかかり業務が滞る

紙の申請書は、印刷して上長に渡し、さらに次の承認者へ回すという手順が必要です。上長が出張や会議でオフィスを不在にしている場合、承認が何日も滞ることは珍しくありません。特に高額の稟議で複数の承認が必要な時は、1か月以上決裁が下りないケースも起こりえます。結果として発注が遅れたり、ビジネスチャンスを逃すなど、大きな機会損失につながりかねません。

1-2.書類を探す手間と時間

紙で保管された申請書は、ファイルキャビネットや倉庫に膨大な量が格納されているため、必要な書類を探すのに苦労します。監査や社内調査の際、「該当の稟議書をすぐに出せない」事態が発生することは珍しくありません。長時間にわたって人事や経理担当者が書類を探すこともあり、こうした人件費が見えないコストとして発生しています。

1-3.印刷・保管にかかる直接コスト

紙運用は、印刷代やインク代、紙ファイルやキャビネットの費用といった直接的なコストを伴います。さらに、書類保管のためのスペースも必要で、特に賃料の高い都市部のオフィスではこうしたスペースのコストは無視できません。

1-4.紛失や改ざんのリスク

紙書類は物理的に持ち運ぶ必要があるため、承認のために社外へ持ち出す過程で紛失することがあります。また、Excelファイルもコピーが容易で、承認者以外による改ざんリスクを完全には排除できません。これは情報漏洩や内部統制上の重大なリスクにつながります。

2.申請書電子化で実現するコスト削減と効率化

2-1.印刷・保管コストの削減

まずわかりやすいメリットは、印刷や紙の保管にかかるコストを削減できる点です。

・印刷費用:1枚あたり数円の印刷代が削減できれば、企業によっては年間数十万円の削減になることもあります。

・保管費用:紙の書類は法的に長期間の保存が求められる場合があり、そのためにキャビネットや倉庫を用意しなければなりません。電子化すればクラウド上で保管でき、キャビネットの費用や、オフィススペースの削減につながります。特に賃料の高い都市部のオフィスにおいて、この削減効果は重要です。

2-2.業務時間の削減=人件費の圧縮

電子化は、単なる印刷代の削減にとどまりません。最も大きな効果は業務時間削減による「人件費の圧縮」です。例えば以下のような業務時間を削減し、人件費を減らすことができます。

・検索時間の削減:紙の書類を探すのにかかっていた時間が検索機能で数秒に短縮。

・承認リードタイムの短縮:申請から承認まで数日かかっていたものが、通知機能によって1日以内で完了。

・再利用の効率化:過去の申請書をベースに作成できるため、ゼロから入力する工数を削減。

2-3.意思決定スピードの向上

紙の申請書は承認者が不在だとデスクにたまってしまい、決裁が遅れることが多々あります。電子化すれば、スマートフォンやPCから場所を問わず承認できるため、承認待ちで業務が滞ることがありません。特に、稟議書や契約関連の申請など、承認の遅延が事業機会の損失に直結する場合、電子化は大きな効果を発揮します。意思決定が迅速化すれば投資判断や新規取引開始のタイミングを逃さず、売上や収益の拡大につながります。

2-4.業務の透明性・統制強化

電子化された申請書は、誰がいつ申請し、誰がいつ承認したかといった履歴が自動で残ります。これにより、改ざんや承認漏れといったリスクを防ぎ、内部統制を強化できます。監査の際にも該当データを検索して即座に提出することが可能になり、調査対応にかかるコストと時間も削減できます。

2-5.柔軟な働き方に対応

電子化はテレワークやフレックスタイム制など、多様な働き方にも適応します。わざわざ出社して書類を確認する必要がないため、在宅勤務中でも遅延なく承認プロセスを進めることができます。これにより従業員の利便性も高まり、生産性の向上につながります。

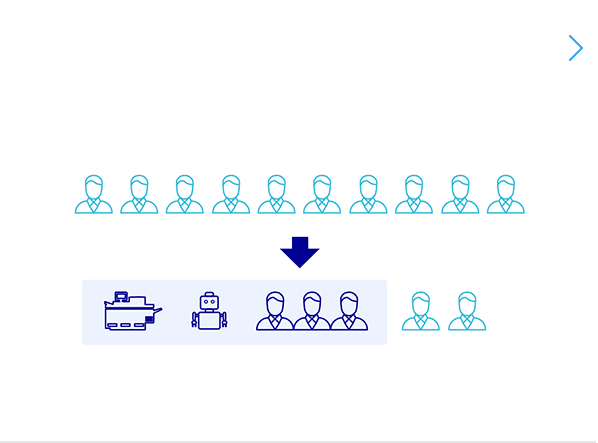

2-6.現場で始めやすい電子化手段:スマホ×AI-OCRの「Pinput」

当社の「Pinput」はスマートフォンのカメラだけで、稟議書や精算書、各種申込書を始めとするあらゆる書類を高解像度でスキャンし、AI-OCRと生成AIにより即時にテキスト化・整形できるWebサービスです。専用スキャナやアプリのインストールは不要。QRコードを既存サイトに設置するだけで導入でき、スモールスタートに適しています。

《特徴・機能》

・スマホのブラウザで動作し、アプリのインストール不要

・高速起動/高解像度スキャン

・あらゆる書類/証明書のスキャンが可能

・取得データは暗号化して安全に保管

業務フローの内容を伺い、それに合わせた活用方法をご提案します。まずはお気軽にお問い合わせください。

3.法対応とセキュリティ強化の観点

申請書の電子化を進める際に見逃せないのが 法律への対応 と セキュリティ強化 です。電子化は企業にとって、こうしたリスクマネジメントの観点からも大きなメリットをもたらします。

3-1.電子帳簿保存法への対応

日本では、経費精算や稟議に関連する領収書や契約関連文書を電子保存する場合、電子帳簿保存法(電帳法) の要件を満たす必要があります。

特に「スキャナ保存」や「電子取引のデータ保存」については、国税庁が定める基準があり、以下2点の確保が必須です。

・真実性の確保:改ざん防止措置(タイムスタンプ付与、訂正削除履歴の保存など)

・可視性の確保:ディスプレイやプリンタで速やかに出力できること、検索機能が確保されること

適切なワークフローシステムを導入すれば、これらの要件を満たした状態で電子保存が可能になります。

3-2.内部統制の強化

紙やExcelによる申請では、「誰がいつ承認したのか」が不明瞭になりがちです。電子化されたワークフローであれば、次のような形で内部統制を強化できます。

・承認履歴の自動保存:申請・承認のすべてがシステム上で時系列に記録される

・アクセス権限の管理:部署や役職に応じて承認権限を制御できる

・監査ログ:誰がどのファイルにアクセスしたかを記録し、不正防止につなげられる

これにより、承認漏れや不正な承認、内容の改ざんといったリスクを大幅に減らせます。

3-3.情報漏洩リスクの低減

紙の申請書は、机に置きっぱなしになったり、社外に持ち出されたりすることで、紛失・漏洩のリスクがあります。

一方で電子化された申請書は、クラウドや社内サーバーにセキュアに保管され、アクセスはIDとパスワード、場合によっては多要素認証で制御されます。セキュリティ面では電子化した方が圧倒的に安全性が高いのです。

3-4.コンプライアンスと企業価値向上

法令遵守や情報セキュリティの強化は、単にリスク回避にとどまりません。監査対応のスピードや社内統制の透明性を高めることは、取引先や株主からの信頼を高め、企業価値の向上に直結します。

特に上場企業やIPOを目指す企業にとって、電子化は単なる効率化の施策ではなく、ガバナンス体制の基盤づくりという位置付けができます。

4.申請書電子化への障壁と解決策

申請書の電子化は大きなメリットをもたらしますが、一方で導入時にはいくつかの障壁も存在します。ただし、これらは適切な対応をとることで十分に解決可能です。ここでは、よくある課題とその具体的な対策を整理します。

4-1.紙やExcelに慣れた社員が抵抗を感じる

多くの企業で根強く残っているのが「これまで通り紙やExcelの方が安心」という声です。特にパソコン操作が得意でない従業員にとっては、新しいシステムに慣れるまで心理的な負担が大きくなります。

◎解決策

・操作がシンプルなシステムを選ぶ(ボタン操作中心で直感的なUI)

・既存のExcelフォーマットをそのまま取り込めるシステムを導入する

・導入初期は、紙と電子を併用し段階的に移行する

こうした工夫により、現場の混乱を最小限に抑えつつ移行が可能になります。

4-2.すべての申請書を電子化するのに時間がかかる

申請書の種類は多岐にわたります。稟議書、経費精算書、休暇申請書、物品購入申請書など、社内で使う全てを一気に電子化しようとすると膨大な工数がかかります。

◎解決策

・利用頻度が高い申請書(例:稟議書、経費精算)から優先的に電子化する

・まずは小さな部署やプロジェクト単位で試行し、運用ノウハウを蓄積してから全社展開する

・テンプレート機能を活用して効率的にフォーマットを整備する

“スモールスタート”の発想で段階的に進めることが、成功の鍵となります。

4-3.システム導入にコストがかかる

申請書を電子化するためには、ワークフローシステムやクラウドサービスの導入が必要です。そのため、初期費用や月額利用料、導入支援のコストが発生します。小規模な企業では、この投資が心理的なハードルになることもあります。

◎解決策

・必要な機能を明確化し、過剰な機能を省いたシステムを選定する

・導入前に無料トライアルやデモを利用して効果を検証する

・短期的な費用だけでなく、長期的なコスト削減効果(印刷費・保管費・人件費の削減)をROIで比較検討する

電子化の初期投資は数年で十分回収可能なケースも多く、中長期的には確実にプラスになります。

4-4.システムトラブルや運用不安

「もしシステムが止まったら申請業務が止まるのでは?」という不安も少なくありません。特に基幹業務に関わる申請書は、安定性が強く求められます。

◎解決策

・サポート体制が充実したベンダーを選ぶ(電話・チャット・専任担当)

・SLA(サービス品質保証)のあるサービスを利用する

・定期的なバックアップとBCP(事業継続計画)を整備しておく

これにより、万が一の障害時にも迅速に業務を復旧できる体制を整えることができます。

申請書の電子化に伴うデメリットは確かに存在します。しかし、導入範囲を絞ったスモールスタートやシンプルなシステム選定、コスト対効果の明確化、そしてベンダーサポートの活用により、ほとんどの課題は解消可能です。

つまり、電子化に踏み出すことを躊躇するよりも、課題を把握して解決策を事前に準備することが、長期的に見れば大きなコスト削減と効率化につながるのです。

4-5.まとめ:デメリットは工夫次第で克服可能

申請書の電子化に伴うデメリットは確かに存在します。しかし、導入範囲を絞ったスモールスタートやシンプルなシステム選定、コスト対効果の明確化、そしてベンダーサポートの活用により、ほとんどの課題は解消可能です。

つまり、電子化に踏み出すことを躊躇するよりも、課題を把握して解決策を事前に準備することが、長期的に見れば大きなコスト削減と効率化につながるのです。

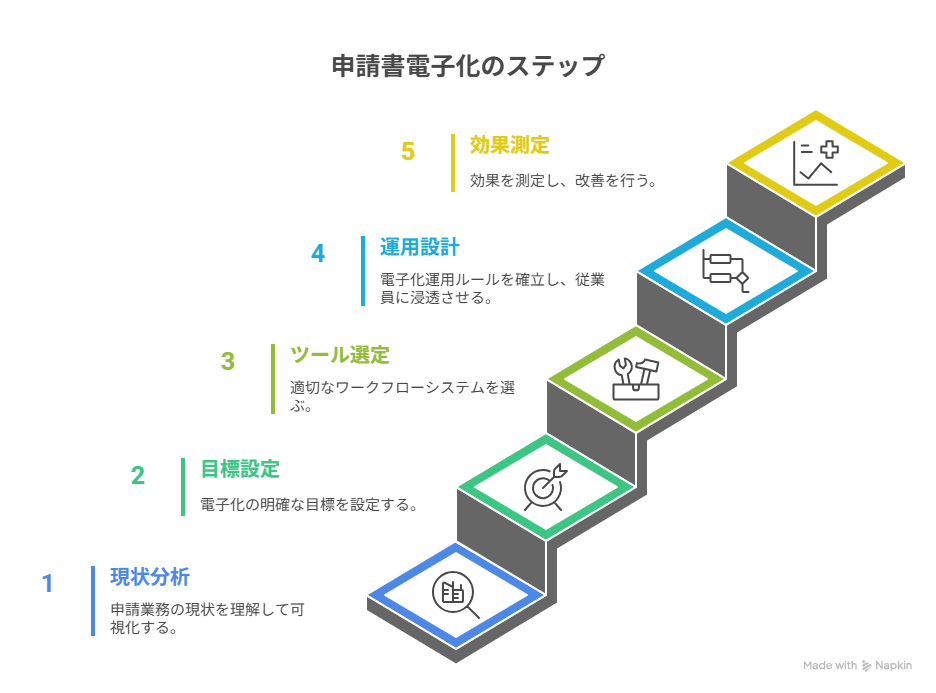

5.電子化導入のステップ

申請書電子化の効果を最大化するには、いきなりすべてを置き換えるのではなく、計画的に進めることが重要です。ここでは 5つのステップ に分けて、導入から定着までの流れを整理します。

5-1.ステップ1:業務フローの可視化

まずは、自社の申請業務の現状を把握しましょう。

紙の申請書やExcel申請がどのくらいあり、どのような承認ルートで回っているのかを可視化します。

・どの書類が最も多く使われているか

・承認にかかっている平均時間(例:数日~数週間)

・紙の印刷や保管にかかっているコスト

これらを洗い出すことで、電子化すべき優先順位が明確になります。

5-2.ステップ2:目標設定(スモールスタート)

次は電子化の目標を設定しましょう。ただし、いきなり全ての申請書を電子化を目標とするのは現実的ではありません。まずは利用頻度の高い一部の申請書から取り組むなど、スモールスタートで、段階的に目標を設定しましょう。

《目標例》

・テレワーク環境で申請・承認を可能にする

・稟議書の承認リードタイムを半年で30%短縮

・印刷コストを半年で20%削減

まず小さな成功体験を積み重ねることで社内の抵抗感を減らすことができれば、その後の展開もスムーズになります。

5-3.ステップ3:ツール選定

次に、自社の業務に合ったワークフローシステムを選びます。選定時のポイントは以下の通りです。

・既存のフォーマットを活用できるか(Excel取込可/Webフォーム作成)

・他システムと連携できるか(会計システム、人事システム、クラウドストレージ)

・セキュリティ対策が十分か(暗号化、多要素認証、アクセス制御)

・サポート体制は整っているか(導入後の教育・問い合わせ対応)

また、最初からすべてをクラウドにするのではなく、既存のシステムとハイブリッドで連携させることでスムーズに移行できるケースもあります。

5-4.ステップ4:運用設計と社内浸透

システムを導入しただけでは定着しません。運用ルールを明確にし、従業員に浸透させることが重要です。

・承認ルートの標準化:「誰が承認者か」を申請書ごとに明確化

・利用マニュアルの整備:図解やフローチャートで直感的に理解できる内容にする

・研修やワークショップの実施:管理職・現場スタッフ両方に説明し、疑問点を解消する

導入当初は紙の方法を併用する「バックアップ運用」を残しておくと安心です。

5-5.ステップ5:効果測定と改善

導入後は定期的に効果を測定し、改善を繰り返します。

・定量的指標:承認にかかる平均時間、印刷枚数の削減率、検索時間の短縮など

・定性的指標:従業員の満足度、操作のしやすさ、トラブル件数

PDCAサイクルを回すことで、システムが社内に根付き、長期的な投資効果を得ることができます。

6.当社成功事例:申請書電子化で変わった業務の現場

申請書電子化について「本当に成果が出るのか?」という疑問を持つ方も多いでしょう。ここでは当社の電子化ソリューションを実際に導入された企業様のケースを取り上げ、具体的な効果を紹介します。

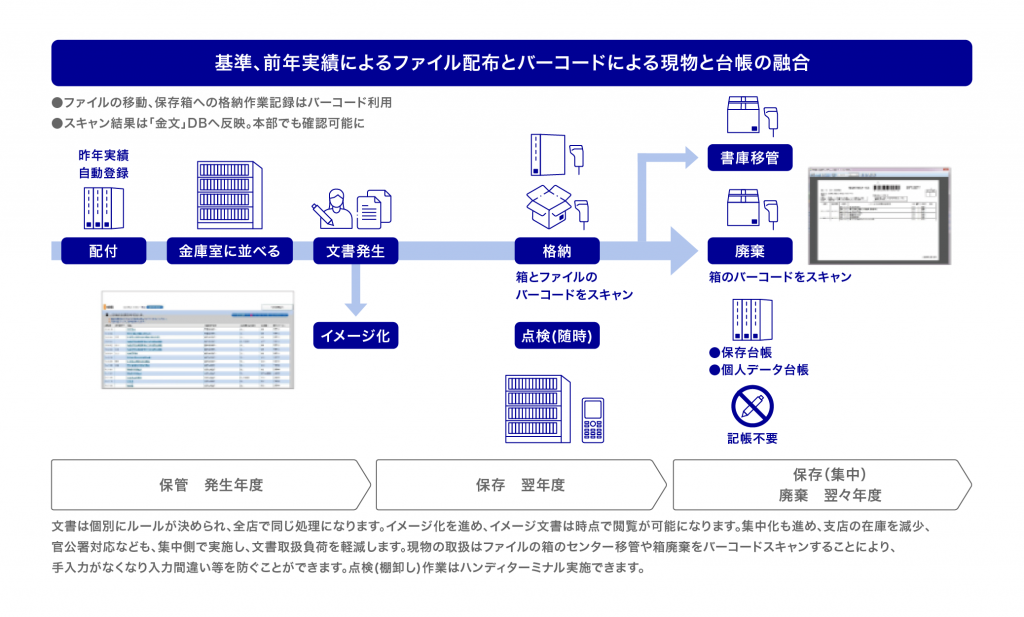

6-1.事例:南都銀行様の文書管理体制再構築とペーパーレス化推進

背景

営業店や部門ごとに、文書の保存期間や管理ルールが統一されていませんでした。また、金融商品の多様化により、新規文書や未登録文書が増え続けており、文書は約10,000種類にまで増加し、管理事務の負担が課題となっていました。これらの改善を目的とし、文書管理基準の統一化と文書管理体制の再構築に取り組まれることとなりました。

取り組み

・文書管理基準を統一し、管理体制を再構築

・コクヨ社の文書管理システム「金文」を導入

・電子化には、当社の高速スキャナ「ImageValue 20」と検索システム「Image Focus」を組み合わせたイメージファイリングシステムを採用

・スモールスタート方式で部分的に電子化を開始し、徐々に拡大

成果

・営業店の作業時間を1日あたり20分短縮

・保存期間の見直しにより紙保存の意識が変化し、保存文書が削減

・ファイリング作業の手間を削減し、事務負担を軽減

・イメージ検索により必要書類を即時に探し出せるように

ポイント

・「まずは一部帳票から」というスモールスタートで現場に負担をかけず浸透を促進

・新たな文書の電子化&ファイリングにも追加投資なしで対応でき、柔軟性と将来性を確保(当社イメージファイリングシステムのメリット)

>>南都銀行様 イメージファイリングシステム導入によるペーパレス化促進事例

7.申請書電子化におすすめのツール・サービス

申請書の電子化を成功させるには、目的や業務規模に合ったツール選びが欠かせません。ここでは代表的な 電子申請システムと関連ツール を紹介し、それぞれの特徴と導入ポイントを解説します。

7-1.電子申請システム(ワークフローシステム)

電子申請システムは、申請書の作成から提出、承認、保管までを一元的に管理できるツールです。

サービス例

・AgileWorks

紙のような入力フォームで迷わず直感的に操作。複雑な組織構造やワークフローもノーコードで柔軟に設定が可能で、組織の改編や業務変更に機能拡張がしやすい。

・Create!Webフロー

直感的なUI、かつスマホ専用画面も用意。クラウド版/パッケージ版(自社サーバーによる運用)の両提供により、企業ごとに仕様の選択が可能。外部サービス連携も可。

・freee

会計・請求・勤怠・工数管理・販売管理など、各業務内に組み込まれたワークフローが強み。拡張性は少ないが、中小企業やスモールチームですぐ使える運用が得意。

選び方のポイント

・UI/操作性:従業員が直感的に使えるか

・導入・保守コスト:SaaS型で低コストか、オンプレ型で高度にカスタマイズするか

・機能の拡張性:承認ルートの変更などが柔軟に行えるか

・外部連携:会計、人事、CRMなど、外部のシステムと連携するか

7-2.関連ツール(電子署名・OCR・RPA)

電子申請の効果を高めるためには、補助ツールの活用も有効です。

・電子署名サービス(クラウドサインなど)

法的効力を持つ電子署名で契約や承認を安全に実施。

・OCRソフト(DX Suiteなど)

スキャンした紙の申請書からテキストを抽出し、検索可能に。紙から電子化する際に必須。

・RPAツール(WinActorなど)

定型業務を自動化。経費申請や定期的な承認フロー処理を効率化。

7-3.ツール選定の成功ポイント

1.現場で使われる申請書に合うかどうか

2.導入目的と優先順位を明確化する(スピード重視か、コンプライアンス重視か)

3.サポート体制を確認する(初期教育・トラブル対応)

4.無料トライアルを必ず試す(操作感を従業員に体験させる)

導入時は「コストだけ」で比較せず、自社の業務課題をどれだけ解決できるかを基準にすることが大切です。

8.まとめと今後すべきこと

本記事では、申請書電子化のメリットと障壁、導入ステップ、成功事例、ツール選定まで幅広く解説しました。

申請書の電子化は「一度にすべて」ではなく「段階的に、確実に」導入するのが成功の鍵です。

コスト削減と効率化の両立を目指しながら、セキュリティやコンプライアンスも強化できる。まさに今こそ、申請業務の電子化を検討すべきタイミングです。

最新記事

LATEST